台灣面臨少子化危機,每個孩子都是父母的心中寶;不過,養育寶寶憑感覺還不夠,特別在1歲之後,寶寶開始頻繁接觸外在環境,發展中的保護力面臨嚴峻保護力挑戰。醫師建議,家長在挑選寶寶營養補給品時,應延續母乳防護邏輯,選擇兼顧強化腸道與免疫的「保護力配方」,透過長期「投資」,才能讓寶寶的全勤力延續到3歲,有助建構穩定的健康防線。

一歲後就放心?事實上,保護力挑戰才正要開始!

許多父母常誤認為,寶寶度過新生兒與嬰兒期後,健康狀況就會趨於穩定;實際上,寶寶滿1歲後,才是真正面臨外在環境保護力挑戰的起點。

隨著寶寶開始學步、進入托嬰中心、幼兒園或到公共場所遊玩,接觸人群與公共環境的頻率大幅增加。這段期間,寶寶開始進入對外探索階段,用雙腳踏出認識世界的第一步,用雙眼記錄每一個新鮮體驗例如:第一次玩沙、和狗狗玩耍、在草地奔跑、學唱兒歌、唸誦ABC,有了保護力,才能讓寶寶盡情探索與學習。

不過,寶寶對外接觸愈多,暴露在病原威脅下的機會也隨之升高。根據一項針對超過90萬名兒童的大型研究,1~3歲的兒童為感染性疾病發生率最高的年齡群;其中以呼吸道感染,如感冒、肺炎及流感,以及腸胃道感染,如腸胃炎、輪狀病毒最為常見,顯示寶寶在這段時期的免疫挑戰明顯提升。

但在這段期間,家長們常面臨以下情境:

「送托第一週就發燒,馬上被『退貨』。」

「原訂的周末親子露營臨時取消,只因孩子突然感冒。」

「出國行程才剛開始,寶寶就因生病無法參加活動。」

「孩子反覆感染、體力不好,學習ABC也無法專心跟上。」

這些情況不僅影響孩子的健康與發展,也為家長帶來無止盡的照護壓力與生活負擔。因此,一歲後不是防護的終點,而應是幫寶寶打好基礎的起點,「加強投資保護力」更應從此時開始。

如何穩固寶寶健康基礎?從內建構防護網開始

母乳含有最適合初生嬰兒成長所需要的營養及保護,根據世界衛生組織(WHO)建議,母乳哺育應持續至2歲以上,因為母乳中有豐富的天然營養成分,包括蛋白質、維生素、礦物質,以及母乳寡糖(HMO)、免疫球蛋白與益生菌等,可協助建構寶寶的免疫基礎與腸道平衡。

據世衛建議,純母乳哺育的寶寶到出生6個月之後,可以開始添加副食品;當寶寶進入混哺或斷奶階段,部分關鍵營養來源會逐漸減少,若缺乏後續補充與支持,原本由母乳所建立的防護系統可能出現「資源中斷」,導致寶寶面臨的外在風險增加,內在防禦卻無法跟上。

因此,後續的營養選擇不只是補足熱量或均衡,而應著眼於延續母乳防護邏輯,強化腸道與免疫的「攻擊與守護的保護力機制」。其中,像羅伊氏菌LR等益生菌能積極對抗壞菌,屬於攻擊型防線;母乳寡糖HMO則可幫助益菌定殖,維持菌叢穩定,發揮守備角色。

透過「兼具攻擊與守護」的雙向支持,讓寶寶能在關鍵時期穩固體內防禦;透過羅伊氏菌LR搭配母乳寡糖HMO,更能發揮協同作用,從腸道出發織起一道穩固的保護網,陪伴寶寶安心探索每一天。

醫:打造「全勤力到3歲」,從長期投資保護力開始!

研究表示,寶寶出生至3歲期間,是腸道菌叢、免疫系統與神經發展的關鍵時期。此階段的腸道微生態穩定與否,不僅影響感染風險機率,也與日後身體健康發展息息相關。

其中,腸道健康在免疫發展中扮演關鍵角色。研究指出,腸道相關組織是人體重要的免疫中樞之一,菌相穩定與否,會直接影響免疫反應的調節與防禦能力。

王韋力醫師指出:「一歲後的孩子活動量增加、外在接觸也變多,這時期的營養補給,不能只看熱量和均衡,更需要具備主動與被動的保護力」。王醫師建議,「家長可優先選擇含有羅伊氏菌LR與母乳寡糖HMO 2’-FL的『保護力配方』,協助寶寶建構穩定的健康防線。」

主動攻擊|母乳益菌專利羅伊氏菌LR,抑制多種病源、壞菌,支持腸道良性菌叢組成

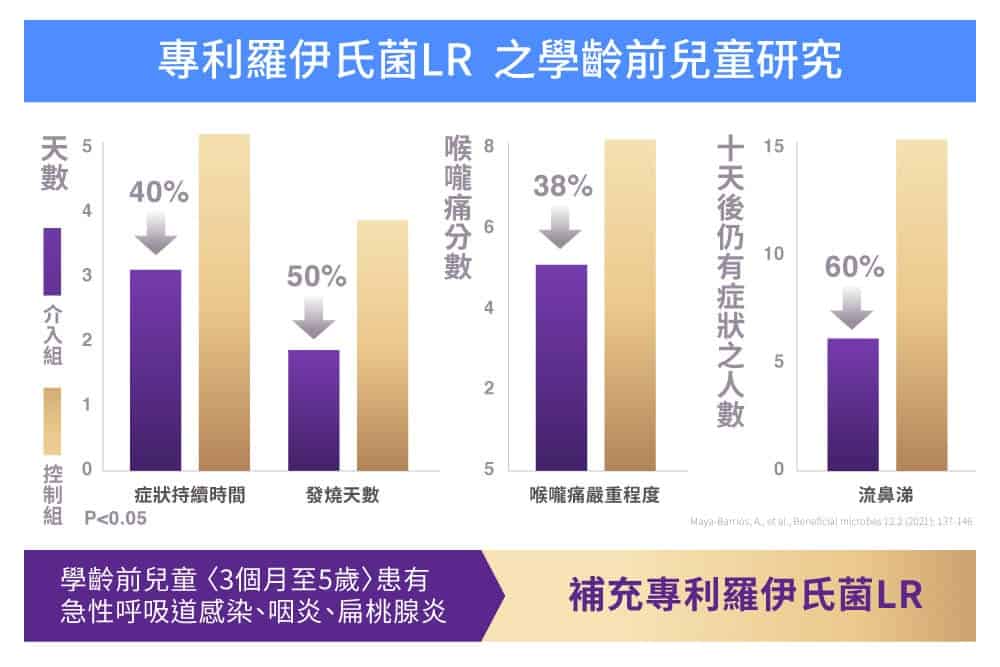

羅伊氏菌LR是嬰兒腸道中常見的重要益菌之一,具備良好的定殖能力,能黏附腸道上皮、穩定菌叢生態並抑制壞菌生長。研究顯示,補充羅伊氏菌LR有助於縮短兒童呼吸道感染症狀的持續時間與嚴重程度,包含發燒、喉嚨痛與鼻塞等常見健康狀況。

高效守護|母乳寡糖HMO 2’-FL,為益菌提供營養來源,建立腸道好菌相

HMO 2’-FL是母乳中最常見的一種寡糖,具有促進雙歧桿菌等好菌生長的功能。它能與壞菌競爭附著位置,幫助建立腸道優勢菌叢,也被認為有助於腸道屏障成熟與免疫反應的穩定。

從腸道打底的「保護力策略」,能幫助寶寶在頻繁外出、進入團體生活的階段,維持良好的身體狀態,不必擔心健康狀況影響出席表現,為「全勤力到3歲」長期投資打好關鍵基礎。

持續投資保護力,養成全勤力到3歲

寶寶「滿1歲」並非代表免疫發展已臻成熟,其實,1~3歲正是建構保護力的關鍵期,保護力策略更應重視功能性與長期支持性,例如:透過選擇含有羅伊氏菌LR與HMO 2’-FL的「保護力配方」,兼顧主動攻擊與高效守護,不只是補充營養,也是為寶寶的保護力基礎進行長期投資。

王醫師說,每天不中斷的投資累積,才能為寶寶「延續全勤力到3歲」的目標逐步打底;家長更不必再為了寶寶反覆生病、被「退貨」請假而煩惱,孩子擁有全勤力,就能完整參與每一天的學習與互動,成長更穩健。

[embed-health-tool-vaccination-tool]