台灣邁入超高齡社會,失智人口逐年攀升;據衛生福利部推估,國內65歲以上失智人口已突破35萬人,其中約六成為阿茲海默症;兩款治療早期阿茲海默症的藥物在今年6月正式開打,是否真能為患者帶來一線曙光?台灣失智症協會理事長徐文俊醫師對此表示,研究顯示,兩款新藥都能延緩早期阿茲海默症退化5至7個月,但目前仍未有任何藥物可以「治癒」失智症,「只能說,新藥確實帶來一些光,但還不夠亮。」

兩款阿茲海默症新藥機轉及治療效果為何?分別適用哪些對象?有何副作用?以及費用究竟多少?《Hello醫師》為您詳細解析。

阿茲海默症新藥「樂意保」與「欣智樂」

衛生福利部食品藥物管理署今(2025)年初核發兩款針對早期阿茲海默症的單株抗體藥物針劑──「樂意保」(Leqembi)與「欣智樂」(Kisunla)藥證,全台多家醫院隨即展開首波新藥施打,包括亞東醫院率先於今年6月23日完成首例「欣智樂」注射,同日成大醫院也為一位早期患者施打「樂意保」,新北市立土城醫院及台北榮民總醫院則在隔日跟進施打新藥。由於這是相隔20年後,國內首次引進針對阿茲海默症病因的治療新藥,並達到預期效果,因此備受各界矚目。

這兩款新一代阿茲海默症藥物本質上都是「β-類澱粉蛋白單株抗體」,能清除大腦中與阿茲海默症發病相關的β-類澱粉蛋白沉積,從疾病源頭入手來延緩神經退化。簡單來說,新藥透過協助清除患者腦內堆積的「類澱粉蛋白」,減緩腦細胞的受損速度,以達到延緩病情惡化的目的;研究顯示,近七成患者可在一年內完全清除類澱粉蛋白斑塊。

目前核准在台灣使用的兩款新藥包括:

- 樂意保(Leqembi):由日本藥廠衛采(Eisai)與美國百健(Biogen)共同研發。治療初期為每兩週靜脈施打一次,療程約一年半後可延長為每月一次。臨床試驗顯示,對於腦內類澱粉蛋白沉積較低的早期患者,使用樂意保有機會降低27%至51%病程退化,58%病人可維持認知、37%有進步,約可延長約3年才進入中重度失智階段。

整體而言,樂意保應用於早期阿茲海默症患者時,平均可減少約27%的認知退化幅度,為患者爭取更多自主生活的時間。

- 欣智樂(Kisunla):由美國禮來(Eli Lilly)製藥公司所開發,每月施打一次。研究指出約66%的患者在治療一年後,大腦中的β-類澱粉蛋白沉積可被完全清除,其餘患者則需約一年半達成此效果;部分患者在腦內「毒蛋白」清除後,醫師可能建議暫停施打藥物並定期追蹤,視情況決定是否再啟動治療。臨床數據顯示,欣智樂可降低約50%患者在短期內病情進展到中度失智的風險,估計病情平均可延後約4-5年。這代表許多患者有機會多爭取數年的自主生活時間,但實際效果仍因患者個別差異而有所不同。

阿茲海默症新藥適用對象與評估

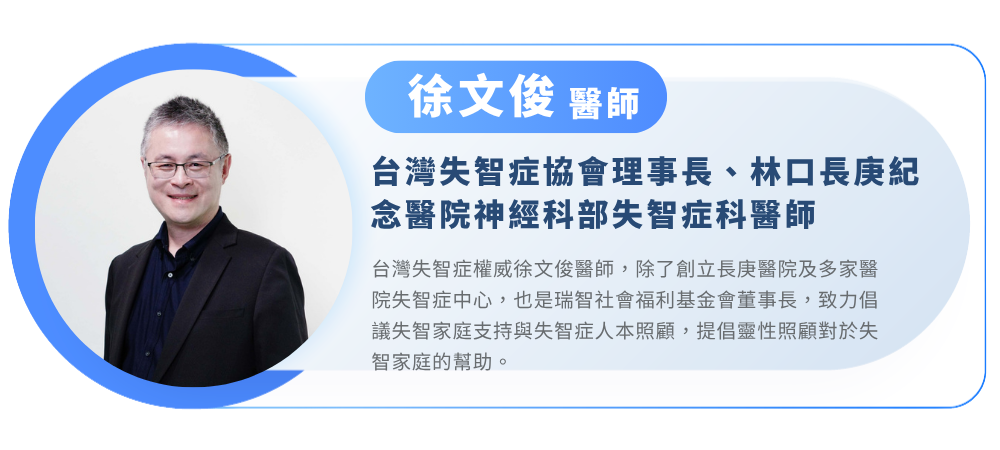

雖然阿茲海默症新藥帶來突破,但並非所有失智症患者都適用。徐文俊醫師在受訪時提醒,目前對象僅限於生物標記為陽性者,也就是臨床診斷屬於輕度認知障礙(MCI)或輕度阿茲海默症患者。

要符合這樣的條件,患者須經過完整的神經學評估與影像檢查:包括專科醫師的認知功能評估、腦部核磁共振(MRI)、類澱粉蛋白正子斷層掃描(Amyloid PET),確定類澱粉蛋白的沉積狀況。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興醫師表示,以亞東醫院為例,目前已有十多位早期失智患者完成完整的篩檢評估,但僅六、七位符合新藥治療條件,加上費用高達100至150萬元,評估實際施打人數仍有限。阿茲海默症新藥副作用及風險

這類單株抗體藥物的治療,可能出現澱粉樣蛋白質相關成像異常(ARIA,Amyloid Related Imaging Abnormalities)相關風險,包括腦水腫(ARIA-E)和微出血(ARIA-H)。

徐文俊醫師指出,ARIA-H的狀況需要特別注意,有些患者屬於出血高風險族群,包括:過去一年內曾發生中風或癲癇發作者、腦部出現4處出血點以上、帶有APOE ε4/ε4高風險基因型者等,這些狀況都可能增加治療中出現不良反應的機率。

阿茲海默症新藥費用?是否納健保給付?

除了療效與適用對象,新藥的高額費用也成為許多病友及家屬考量的重點之一;由於兩款單株抗體新藥目前仍須自費,估計每名患者每年須花費約新臺幣100至150萬元;據衛福部推估,全台約有13萬名失智症患者符合「早期阿茲海默症且類澱粉蛋白陽性」的用藥條件,但由於高昂的治療費用,實際能夠負擔並接受治療的人數恐將有限,這也突顯在失智症創新療法上,未來健保給付和社會資源配置所面臨的挑戰。

衛福部表示,目前兩款新藥中,已有一款向健保署提出給付申請,將依藥廠提供資料進入醫療科技評估階段,之後再經專家會議討論,進入審查與研議納保等程序,時程約須半年,若進展順利,有機會在年底進入討論階段。

對患者與家屬的意義:延緩退化,守住熟悉日常

阿茲海默症是一種持續進行、不可逆的神經退化疾病,目前的治療雖然無法根治失智症,但新藥帶來的意義在於「為患者爭取時間與生活品質」,透過延緩認知功能的惡化,新療法能讓患者在初期階段多保有一段相對清醒、自主的時光,為患者及其家人爭取數年寶貴的相處時光。

不過,醫師也強調治療目標在「延緩退化」,而非讓記憶起死回生;換言之,新藥無法恢復已受損的腦細胞,但可以延長患者維持日常生活自理能力的時間,守住患者清醒且有尊嚴的生活品質。

把握黃金治療時機,新藥提前介入延緩退化

亞東醫院首位接受新藥治療的是一名83歲的阿茲海默症早期患者,雖年事已高但仍能獨立生活,甚至每天搭乘公車外出、處理家務,還在家照顧罹患失智症的先生;不過,由於患者發現自己出現健忘、重複提問的情形,再加上家中本就有失智症照護經驗,因此主動就醫檢查。

經過詳細的認知測試與核磁共振、正子掃描等檢查後,醫師確認她腦中已有類澱粉蛋白沉積且屬於早期階段,非常適合及早介入治療;亞東醫院安排她成為全台第一位接受此新藥治療的病人。收治個案的甄瑞興醫師指出,此名個案的病情,正是新藥介入治療的黃金時機;新藥的目的並非逆轉病情,而是要讓患者退化得慢一點、多留住幾年清醒自主的生活。

對患者家屬而言,新藥帶來了一絲踏實的希望,患者女兒坦言,知道這款新藥並非神藥,且新療法費用確實不低,但考量母親目前仍能自主生活,家人決定積極嘗試,只要能讓媽媽維持現在的狀態久一點,「對全家來說,就是值得的。」

名醫提醒:藥物經濟學與社會衝擊影響的評估

徐文俊醫師除了肯定新藥延緩失智的效果,也補充道,社會需重視「藥物經濟學」的整體影響,比如說,新藥雖能延緩病程,但目前來說,並無法阻止失智症惡化,這樣是否可能除了延長患者壽命外,也同時增加照護時間與成本;醫師也提到,並不是說延緩失智不好,而是也要從藥物經濟學的角度,去評估對社會衝擊影響(impact)有多大。

提早診斷的衝擊:從醫療走向保險與倫理議題

徐文俊醫師也指出,這類新藥的出現,也可能促使更多輕度認知障礙(MCI)患者接受類澱粉蛋白檢查,即使這類患者行為能力正常、生活仍可以自主,但是當被診斷為早期阿茲海默症時,患者要面對的,除了醫療決策外,也可能影響保險理賠、職場工作權益、財產安排甚至是家庭關係。

醫師也分享,曾有患者在參與臨床研究時,得知自己為類澱粉陽性,情緒受到嚴重影響,甚至因家庭關係受衝擊而出現自殺傾向。因此,當這類治療與相關檢查逐漸普及,我們也需要正視這個議題,避免讓早期診斷反成心理與社會壓力的來源。

醫療創新與長期照護並進

失智症新藥的問世,象徵著臺灣在失智治療上邁出了關鍵一步,然而,醫療的創新只是整體照護進步的一部分,甄瑞興醫師提醒,患者與家屬應了解,新藥並非萬靈丹,失智症的治療必須結合日常照護、心理支持與長期追蹤,才能真正發揮意義;除了用藥之外,患者及家屬仍需在醫師指導下建立良好的生活照護計畫,包括飲食營養、適度復健運動、認知刺激活動以及環境安全等,有效維持失智者的生活品質。

亞東醫療團隊強調,失智症不僅是醫學議題,更是重大的家庭與社會挑戰,要讓這些創新的療法真正造福廣大患者,還需要健全的政策制度、長照資源投入,以及失智友善的社區環境共同配合,才能真正改善失智症患者及其家屬的生活品質,讓記憶不再無聲流失。

[embed-health-tool-bmi]