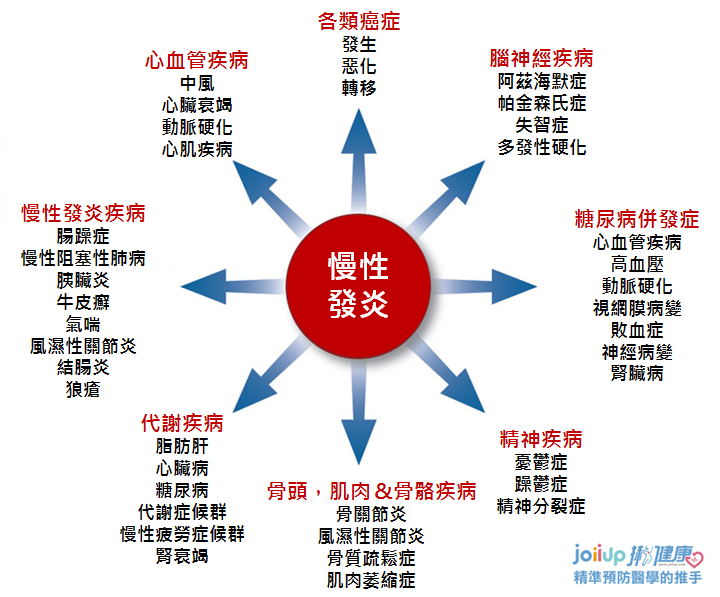

慢性發炎對身體的危害一直是我非常關注的健康關鍵議題,因為它已被視為眾多慢性疾病背後共同的病理機制驅動因子。

本文主要探討「慢性發炎」如何影響我們的健康,以及它如何促進一些常見慢性疾病的發生和發展。這些疾病包括:

- 心血管疾病(如動脈硬化和高血壓)

- 糖尿病與代謝症候群

- 癌症(例如大腸癌、肝癌和乳癌)

- 神經退化性疾病(例如阿茲海默症與帕金森氏症)

- 自體免疫疾病(如類風濕性關節炎和紅斑性狼瘡)

- 慢性肺病(如慢性阻塞性肺病)

文中將介紹慢性發炎背後的基本生理機制,比如細胞激素的釋放、免疫細胞的活化以及體內長期的氧化壓力。這些因素如何相互作用,損害我們的身體組織,並進一步導致疾病發生。以下整理大量的臨床和流行病學證據,並探討利用抗發炎飲食、藥物治療和健康生活型態方式來預防和改善這些疾病的方法。

慢性發炎與慢性病的關聯

簡單來說,雖然急性發炎是我們在受傷或感染時的正常保護反應,但若發炎長期存在(稱為「慢性發炎」),就會對健康產生隱性傷害,甚至成為多種致命疾病的重要原因。

因此,理解和控制慢性發炎,不僅能幫助我們預防這些疾病,還有助於制定更有效的治療策略。本文也會依照不同疾病的類型,分別說明它們與慢性發炎之間的關係,以及如何透過改變生活方式和採取適當治療來減少發炎帶來的危害。

1. 心血管疾病與慢性發炎

- 動脈粥狀硬化與高血壓中的發炎機制

動脈粥狀硬化(Atherosclerosis)長期以來被視為代謝性脂質堆積疾病,但現今確立其本質上是一種慢性發炎性疾病。在動脈粥狀硬化早期,血管內皮因各種危險因子(如高血壓、吸菸、高血脂)受損,誘發單核球黏附進入血管內膜並分化為巨噬細胞,吞噬氧化低密度脂蛋白形成泡沫細胞。過程中持續的免疫反應導致動脈壁形成含有脂質、纖維組織與免疫細胞的粥狀斑塊。

- 慢性發炎在此過程扮演推手

促炎與抗炎的通路失衡,會驅動血管壁內的慢性發炎反應,加速斑塊生長;巨噬細胞、T淋巴球等免疫細胞在斑塊內累積並分泌多種細胞激素(如介白質-1β (IL-1β)、介白質-6 (IL-6)、腫瘤壞死因子-α (TNF-α) 等),這些因子促進血管平滑肌細胞增生、基質降解和斑塊不穩定。1

- 另一心血管危險因子——高血壓也與慢性發炎有雙向關聯

持續的血壓升高可誘發血管內皮發炎反應,而免疫細胞浸潤及發炎性細胞激素亦能促進血管重塑和血壓升高。2

研究指出,高血壓病人體內的T細胞、巨噬細胞等均處於活化狀態,NLRP3發炎體和多種細胞激素(包括IL-6、IL-17等)參與其中 3。這些免疫細胞聚集於靶器官(血管周圍脂肪、腎臟、心臟等)並釋放效應因子,導致血管收縮、鈣化與重塑,進而提高血壓並損傷器官。

- 慢性發炎與心血管疾病相關研究

研究顯示,如果你的血液中發炎指數(例如高敏感度C反應蛋白,簡稱hs-CRP)偏高,未來發生心肌梗塞或中風的機率也會跟著上升 4。這代表——發炎反應真的會影響血管健康,甚至是心臟發作的高風險訊號。

有一種針對發炎路徑的藥物 Canakinumab,專門抑制 IL-1β 這種發炎因子,雖然它不會改變膽固醇數值,但卻明顯降低了心肌梗塞再次發作的風險!這證明——就算不動膽固醇,只要壓制發炎,也能減少心血管事件 5。

另外,一種老藥「秋水仙素(Colchicine)」,也被證實在冠心病患者身上有效降低再次中風或心臟病發的機率。它原本是治療痛風的藥,現在被發現還有「抗發炎保心臟」的新用途。

這些研究為「發炎假說」提供了關鍵的臨床驗證,即抑制慢性發炎能夠預防或延緩心血管疾病的進展。流行病學上,自體免疫疾病患者(如類風濕關節炎、紅斑性狼瘡)因慢性全身性發炎狀態,心血管疾病發生率顯著升高,也支持發炎促進動脈硬化的觀點。

- 降低發炎預防心血管疾病

因為慢性發炎會讓血管變得脆弱、容易堵塞,因此現在醫界越來越重視——不僅要控制膽固醇、血壓,還要積極「降低發炎」!

生活型態調整方面,建議採取抗發炎的健康生活方式,例如地中海型飲食(富含蔬果、全穀與不飽和脂肪,有助於降低發炎指標)、規律運動(能減少內臟脂肪並降低發炎性細胞激素水平),以及戒菸(因吸菸會加劇血管發炎)。研究顯示,良好的飲食習慣可降低慢性疾病的發病率與死亡率,其中抗發炎飲食已被證實能減少全因死亡與發病風險 6。

在藥物方面,傳統心血管藥物如他汀類(statins)除了降膽固醇外,也具有抗發炎作用(例如降低 CRP),這可能部分解釋其降低心血管事件的效果。針對發炎的新興療法則包括上述的 IL-1β 抑制劑與秋水仙素等。

此外,正在研發中的治療,例如抑制 IL-6 訊息傳導路徑或其他發炎介質,也被視為可能有助於動脈硬化患者的潛在方法。需注意的是,全身性抑制發炎可能提高感染風險,未來治療策略將強調「精準打擊」,例如將抗發炎藥物直接靶向動脈斑塊部位,或依個體免疫表型選擇特定治療方式,以在降低心血管風險的同時,避免副作用。

總體而言,整合控制傳統危險因子與慢性發炎,正成為心血管疾病預防與治療的新趨勢。

2. 第二型糖尿病與代謝症候群中的慢性發炎

第二型糖尿病(T2D)及代謝症候群的病因機制,不僅涉及胰島素阻抗與胰島 β 細胞功能不全,慢性低度發炎亦是關鍵驅動因素之一 7。

肥胖者,特別是內臟脂肪過多者,脂肪組織中會浸潤大量巨噬細胞等免疫細胞,形成慢性發炎狀態。

- 慢性發炎導致脂肪細胞分泌失調

促炎性細胞激素如 TNF-α、IL-6 增加,而具抗發炎與增敏胰島素作用的脂肪激素(adiponectin,脂聯素)則明顯下降 8。脂聯素減少會使肌肉與肝臟對胰島素的反應下降,並減弱 AMPK 路徑的活化,不利於葡萄糖攝取與脂質氧化。

同時,慢性發炎可誘導肝臟產生急性期蛋白(如 CRP、血清淀粉樣蛋白 A),進一步干擾胰島素訊息傳遞,最終導致胰島素阻抗惡化。

研究表明,慢性發炎、異常脂質沉積、內質網壓力(endoplasmic reticulum stress)、氧化壓力等因素,在 T2D 發病中相互交織,加劇代謝失衡 9。

此外,胰島 β 細胞本身在高血糖與高游離脂肪酸環境下會分泌 IL-1β 等發炎因子,局部發炎反過來又會誘導 β 細胞凋亡,形成惡性循環。總體而言,T2D 可被視為一種由代謝失調驅動的慢性低度發炎狀態 10。

- 慢性發炎與糖尿病相關研究

大量研究支持發炎與胰臟代謝異常的關聯。前瞻性族群研究發現,血中發炎指標(如CRP、IL-6)升高者未來發生 T2D 的風險較高。

實驗治療方面,阻斷發炎通路可改善糖代謝的證據來自 IL-1 拮抗劑試驗:使用 IL-1 受體拮抗劑 anakinra 治療 T2D 病患 13 週後,觀察到血糖控制和胰島 β 細胞功能改善,同時全身發炎標誌減少。

NEJM 刊登的研究5顯示,阻斷 IL-1 訊號可降低糖化血紅蛋白並減少發炎介質,支持 IL-1 在 T2D 發病中的作用。另一項隨機試驗也指出,一週的 anakinra 治療即可降低系統性發炎並改善胰島素敏感性 11。

此外,在合併有發炎性疾病的患者中也可見到糖代謝隨發炎緩解而好轉的現象。例如,類風濕性關節炎合併 T2D 患者使用 IL-1 或 IL-6 抑制劑治療後,不僅關節發炎狀改善,其糖化血紅蛋白亦下降。

流行病學上,代謝症候群與低度發炎幾乎形影不離:中央型肥胖者常表現出稱為「代謝性內毒素血症(Metabolic endotoxemia)」的狀態——腸道菌群失衡增加了脂多醣 (LPS) 釋放,後者激活先天免疫受體(如TLR4),引發慢性全身性發炎並促發胰島素阻抗 12。

有力的實證顯示,慢性發炎對代謝性疾病的起始或進展有重要貢獻。從實證醫學來看,發炎在代謝症候群、T2D和心血管疾病的發病中扮演了最強有力的推手。

- 慢性發炎與糖尿病的預防

針對慢性發炎的預防,對控制 T2D 及代謝症候群至關重要。首先是生活型態的改善:減重飲食與規律運動可顯著降低發炎介質水平。

例如,體重每減輕 5~10%,脂肪組織中的巨噬細胞浸潤與 IL-6 濃度就會下降,胰島素敏感性也會隨之提升。

飲食方面,建議採取抗發炎飲食模式(如地中海型飲食),包含高纖維、高 Omega-3 脂肪酸、低精製糖,有助於改善低度發炎狀態。此外,調整腸道微生物組也被視為新興策略,例如增加膳食纖維與益生菌,有助於減少腸源性內毒素,進而減輕系統性發炎13。

藥物方面,除了傳統降血糖藥物,一些具有抗發炎特性的藥物也在研究中。例如,柳酸鹽類(salsalate)在小型臨床試驗中顯示可降低發炎標誌並改善血糖控制,但其長期效果仍待評估。

此外,新型糖尿病藥物如 GLP-1 受體促效劑與 SGLT2 抑制劑,除了具代謝作用,也被證實具有降發炎效果,可降低 CRP 及某些細胞激素水平。

未來治療方向可能更多朝向「免疫代謝(immunometabolism)」靶點發展,例如抑制 NLRP3 發炎體,或阻斷致病性巨噬細胞相關路徑,以預防糖尿病併發症7。

綜上所述,管理 T2D 與代謝症候群需要「雙管齊下」:既要糾正代謝異常,也要緩解慢性發炎狀態,才能有效預防疾病惡化與併發症 7。

3. 癌症:慢性發炎與腫瘤生長

早在 19 世紀,病理學家 Rudolf Virchow 即注意到腫瘤常出現在慢性發炎或刺激的部位,暗示慢性發炎與癌症密不可分 14。現代研究已深入揭示發炎如何促進腫瘤的發生與惡化:發炎性腫瘤微環境充斥著免疫細胞及其分泌的介質,積極參與腫瘤的演進。

在慢性發炎狀態下,持續的組織損傷-癒合循環會增加細胞增殖及 DNA 複製錯誤的機會,而活性氧類(ROS)和反應性氮類在發炎反應中產生,可直接對 DNA 造成損傷,引發基因突變 15。

另一方面,腫瘤細胞常挾持發炎通路:例如透過分泌趨化因子吸引巨噬細胞、嗜中性球等浸潤,這些腫瘤相關巨噬細胞會分泌基質金屬蛋白酶和 VEGF 等因子,促進腫瘤血管生成、組織重塑和轉移。

Coussens 與 Werb 在 Nature 的經典綜述指出:「發炎細胞所主導的腫瘤微環境是腫瘤不可或缺的參與者,能促進腫瘤細胞增殖、生存和遷移」16。另外,癌細胞本身也常啟動發炎訊號,例如激活 NF-κB 轉錄因子以促進細胞存活及增殖 17。

總體而言,慢性發炎供給腫瘤一個富含生長因子、存活因子和基質重塑酶的「土壤」,大大加速了癌變和進展。

- 慢性發炎與癌症的相關研究證據

大約 15 – 20 %的惡性腫瘤可追溯到明確的慢性感染或發炎誘因。經典例子包括:發炎性腸病中的長期結腸慢性發炎可增加大腸癌風險。以潰瘍性結腸炎為例,病程10年以上的患者累積結腸癌風險顯著升高(約為一般人群的1.5–2倍)18。

一項北歐國家的大型世代研究顯示,潰瘍性結腸炎患者結腸癌的發病率為每千人年 1.29 例,相較對照組的 0.82 例,風險比( HR )達 1.66 18。隨著對發炎積極控制,此風險雖有下降但仍高於常人。

又例如如病毒性肝炎:慢性A型或B型肝炎患者因肝細胞長期反覆發炎壞死與結締組織修復(即肝硬化),使得發展成肝細胞癌(HCC)的風險大幅上升。超過八成的原發性肝癌案例皆有慢性肝炎或肝硬化的病史 19。

再如幽門螺桿菌感染引起的慢性萎縮性胃炎,亦是胃癌的重要誘因 20。

有趣的是,肥胖相關的代謝發炎也被認為是某些癌症(如大腸癌、乳癌)發生率升高的原因之一。白色脂肪組織在肥胖時釋放大量促炎分子(TNF-α、IL-6、IL-1β、CCL2等),這些因子可直接為癌細胞提供生長刺激或誘發其他癌促變化。研究也發現,肥胖女性絕經後乳癌風險增加,而其中慢性發炎和雌激素、胰島素水平的改變都有所貢獻 21。

總體臨床證據清楚顯示:無論是由感染、免疫失調或代謝異常所致,慢性發炎環境均可使組織累積遺傳損傷,並促進腫瘤滋長。

- 抗發炎策略預防癌症

既然慢性發炎在致癌過程中扮演重要角色,抗發炎策略被視為癌症預防與治療的輔助手段之一。

預防方面,針對已知的致癌慢性感染進行干預極為有效:如廣泛接種B型肝炎疫苗以預防病毒性肝炎和相關肝癌,及早治療C型肝炎以減少肝硬化,根除幽門螺桿菌以降低胃癌風險,積極治療發炎性腸病以保護結腸黏膜等。此外,長期低劑量阿斯匹林療法被證明可降低結直腸癌的發生,可能部分歸功於其抑制 COX-2 酵素、減少促腫瘤發炎介質生成的作用 22。

對於高風險人群,臨床指引建議可以考慮阿斯匹林作為化學預防的一環。

在生活型態方面,維持健康體重和均衡飲食有助於降低發炎狀態,從而減少癌症風險。比如,以植物性食物為主的膳食可降低結腸直腸癌及乳癌的風險,部分原因在於植化素和纖維能調節免疫反應並減少發炎。相反,攝入過多超加工食品和含糖飲料與多種發炎相關慢性疾病的風險上升相關。

治療方面,抗發炎治療逐漸納入部分癌症的綜合治療計畫。例如,在某些結直腸癌患者中加用阿斯匹林與免疫檢查點抑制劑可能產生協同效果,目前正有試驗評估中。而在肝癌或其他癌症中,控制其誘發的慢性發炎(如抗病毒治療降低肝炎活動度)也被視為降低腫瘤進展的措施之一。

值得注意的是,癌症患者的全身性發炎(以 CRP、IL-6 等衡量)往往預示較差的預後。因此,在腫瘤治療中緩解患者的全身發炎(例如營養支持、適度運動和發炎抑制治療)或許有助改善療效及生活品質 23。

未來的研究將進一步闡明發炎與癌症互動的分子細節,促進新型抗發炎抗癌療法的開發。

4. 神經退化性疾病與發炎反應

- 以阿茲海默症與帕金森氏症為例

中樞神經系統長期被認為是*免疫特權區,但現今觀點顯示神經發炎(neuroinflammation)在阿茲海默症( AD )、帕金森氏症( PD )等神經退化性疾病的病程中扮演重要角色。在阿茲海默症中,除了 β 類澱粉樣蛋白斑塊與tau 蛋白神經纖維糾結外,患者的大腦中普遍存在小神經膠質細胞(microglia)及星狀膠質細胞的活化跡象,顯示此病伴隨顯著的發炎反應。(註:免疫特權區是指身體某些部位(如眼睛、大腦)為了保護重要功能,會降低免疫反應,避免發炎造成傷害。)

研究發現,Aβ 斑塊可直接觸發小膠質細胞透過 Toll 樣受體等途徑產生促炎性細胞因子(如IL-1β、IL-6、TNF-α),而慢性刺激下小膠質細胞功能失調,無法有效清除 Aβ,反而分泌物加劇神經元損傷 24。

同時,周邊的慢性發炎亦會「灑播」影響中樞:例如肥胖及第二型糖尿病患者的全身發炎狀態,可能通過破損的血腦屏障或促炎因子擴散,導致腦內免疫細胞處於促發炎傾向,從而加速AD病理改變。

Lancet Neurology的一篇綜述指出:「越來越多證據顯示阿茲海默症的發病機制不僅侷限於神經元本身,還包括與免疫過程的強烈交互。全身性發炎和肥胖等外在因素可能干擾腦內免疫,促進疾病惡化。調控危險因子及針對免疫機制的治療,有望成為未來預防或治療的方向」 25。

對於帕金森氏症,影像學和組織病理學同樣顯示了進行性的神經發炎:患者的中腦黑質等區域可見活化的小膠質細胞圍繞著逝去的多巴胺神經元,並伴有T淋巴細胞浸潤和細胞激素升高。

PD患者的血液及腦脊液研究亦發現,多種發炎標誌物(如IL-6、TNF-α、C反應蛋白)水準異常,提示中樞–周邊免疫軸均受到影響。這些慢性發炎改變可加劇α-突觸核蛋白錯誤折疊和聚集,進一步毒害神經元。PD的部分危險因子也與發炎有關:例如長期農藥接觸(引發免疫反應)、腸道菌群失調(近年“腸道-腦軸”假說認為致病蛋白可能自腸道開始傳播)26等。

Tansey 等人在Nature Reviews Immunology中提出一個「完美風暴」假說:基因易感性與環境發炎刺激相結合,再疊加老化免疫系統的失調,共同創造了 PD 發病的條件 27。總而言之,AD 與 PD 等疾病並非僅僅是蛋白質錯誤折疊的結果,而是受到慢性發炎和免疫失調的深刻影響。

- 中年抗發炎降低失智機率

神經退行疾病的發炎成分也帶來新的臨床觀點與介入契機。流行病學研究發現,一些長期使用抗發炎藥物(如NSAIDs)的患者罹患 AD 的風險略有降低,儘管後續臨床試驗結果尚不一致,但暗示了發炎在 AD 病程中可能扮演推波助瀾的角色。然而,由於中樞發炎的複雜性與保護性,目前尚無抗發炎藥物被正式證實可延緩神經退行性疾病進展。因此預防重於治療:控制中年時期的危險因子(如代謝症候群、慢性發炎性疾病),或許有助於降低老年時期罹患失智症或 PD 的機率28。

值得一提的是,運動被證實對腦部健康有益,其中一項重要機制即為抗發炎作用:多項研究顯示規律運動可抑制神經發炎、減輕氧化壓力並減少神經元流失 29。例如,在動物模型中,運動能降低小膠質細胞產生的促炎細胞因子並促進神經營養因子釋放。在人類中,體適能較佳者的發炎指標較低,認知衰退速度也較慢。

飲食方面,富含Omega-3脂肪酸、抗氧化物的飲食(如深海魚、堅果、蔬果)可能減少神經發炎。有研究發現,遵循地中海飲食模式的老年人,其 AD 發病率較低,推測與該飲食降低全身發炎及改善血管健康有關 30。

藥物探索方面,目前正積極研發針對神經發炎的療法,例如抑制小膠質細胞過度活化或封閉特定促炎通路。但由於中樞免疫在清除病理蛋白亦有正面作用,如何平衡抑制發炎與維持免疫監控是挑戰。綜合來看,神經退化性疾病的管理應將全身與中樞的發炎控制納入考量。

未來或許可以透過檢測患者的發炎指標,來篩選哪些人可從抗發炎介入中獲益,以實現個體化治療。

5. 自體免疫疾病與慢性發炎

- 類風濕性關節炎與紅斑性狼瘡中的慢性發炎

自體免疫疾病本質上屬於免疫系統對自我組織耐受性失衡而導致的慢性發炎狀態。以類風濕性關節炎(RA)為例,其特徵是免疫系統攻擊關節滑膜組織,引起慢性發炎性滑膜炎(Synovitis),進而破壞軟骨和骨骼 31。

在 RA 的關節滑膜中,大量活化的 T 細胞、B 細胞、巨噬細胞和成纖維樣滑膜細胞聚集,釋放細胞激素(如TNF-α、IL-1β、IL-6)及酶類,這些介質導致滑膜血管增生、滑膜細胞增殖和關節軟骨及骨質的侵蝕 27。整體而言,TNF-α、IL-1β 和 IL-6 被認為是 RA 慢性發炎和組織破壞的主要驅動因子 32。

它們不僅相互促進產生(如 IL-1 和 TNF 可刺激 IL-6 分泌),還吸引中性球和淋巴細胞至關節,形成惡性循環。另外,IL-17 等趨化的 T 細胞因子也助長了局部發炎反應。在系統性紅斑性狼瘡(systemic lupus erythematosus;SLE)中,免疫系統對細胞核等自身成分產生抗體(如抗雙股 DNA 抗體),這些自身抗體與相應抗原形成免疫複合體,沉積於皮膚、關節、腎臟等組織,引發補體系統激活和發炎損傷。

因此 SLE 患者常出現多器官受累發炎反應,如皮膚紅斑、關節炎、腎小球腎炎、漿膜炎等。SLE 的慢性發炎特點之一是第一型干擾素路徑的過度活化:患者血中IFN-α水準和相關基因表達上調,被稱為「干擾素風暴」,推動著免疫細胞持續處於活化狀態33。

總之,自體免疫疾病的共同點在於免疫系統的失控性慢性發炎,對自身組織造成反覆性的損傷。

- 慢性發炎與自體免疫疾病的臨床證據

RA 和 SLE 本身即是慢性發炎導致組織損傷的最佳例證。

以 RA 而言,未控制的滑膜炎會導致關節畸形和功能喪失,且這種系統性發炎狀態還影響其他器官,引起貧血、動脈硬化、骨質疏鬆等併發症。臨床上以紅血球沈降率 (erythrocyte sedimentation rate; ESR)和C反應蛋白 (C-reactive protein; CRP) 評估 RA 的發炎活動度,水平越高預示關節破壞進展越快 34。

SLE 患者則可見 IL-6、干擾素等循環濃度升高,疾病活動時伴隨全身性發燒、血管內皮發炎反應(如壞死性血管炎)等表現。長期發炎也解釋了 SLE 患者高發的動脈硬化和血栓傾向。科學證據方面,對發炎介質的研究直接啟發了療法的創新:例如發現 TNF-α 在 RA 發病中的核心作用之後,出現了抗 TNF 生物製劑,使用後患者關節發炎顯著減輕,骨毀壞得到抑制,許多人甚至達到臨床緩解 35。

這強而有力地證明了 TNF 介導的慢性發炎確實是 RA 關鍵的致病環節。同樣地,臨床試驗中阻斷 IL-6 受體(如tocilizumab)或共刺激信號(CTLA4-Ig)也能有效控制 RA,驗證了這些發炎路徑的作用。在 SLE 中,針對 B 細胞活化因子(BAFF)的belimumab、阻斷 IFN-α 受體的 anifrolumab 近年相繼獲批,患者腎臟、皮膚等發炎損傷指標改善,進一步支持這些發炎介質對 SLE 病理的重要性。

- 預防慢性發炎與自體免疫疾病

雖然自體免疫疾病多具有遺傳易感性,但環境和生活型態因素仍可影響其發病與惡化程度 36。

例如,吸菸是 RA 的已知危險因子之一,可能透過促進發炎及免疫反應導致易感者發病,因此戒菸和避免二手煙暴露是預防RA的重要措施。對已診斷的自體免疫患者,減少其他促炎刺激(如控制牙周病等慢性感染灶)也有助於降低疾病活動。

飲食方面,一些研究建議富含Omega-3脂肪酸的飲食或補充魚油,可能減輕RA患者關節的炎性疼痛反應,因為Omega-3可競爭性抑制促炎性花生四烯酸代謝路徑,生成具抗炎作用的介質 31-37。維他命 D 缺乏與多種自身免疫疾病相關,適當補充可能調節免疫功能 38。

- 藥物治療仍是控制自體免疫發炎的主軸:

包括非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)和皮質類固醇可快速抑制發發炎狀;疾病修飾抗風濕藥(DMARDs)如甲氨蝶呤可降低免疫細胞活性;生物製劑精確地針對關鍵細胞激素(TNF-α、IL-6、IL-1)或細胞(B細胞、T細胞共刺激)進行阻斷,大幅改善患者長期預後 35。

這些治療的成功也佐證了發炎介質在疾病中的關鍵地位。值得注意的是,在自體免疫疾病中達成並維持疾病緩解是主要目標:現今相當比例的RA患者在早期積極治療下可實現臨床症狀完全消失,這得益於「治療目標」(treat-to-target)策略及抗發炎藥物的結合應用 35。

最後,患者教育與生活管理亦不可忽視:緩解心理壓力、規律作息以及避免紫外線暴露(對預防SLE皮疹和減少發炎有幫助)等,都有助於減少發炎誘因。總括而言,自體免疫疾病的管理體現了對慢性發炎的全方位控制,從而保護器官、提高生活品質。

6. 慢性肺病與慢性發炎

- 慢性阻塞性肺病中的發炎與干預

慢性阻塞性肺病(COPD)是一組以氣流受限為特徵的肺部疾病,包括慢性支氣管炎和肺氣腫兩大表現。COPD 最主要的危險因子是長期吸菸,其對肺部的慢性刺激導致持續的肺部發炎反應。

COPD 患者的支氣管和肺泡中充滿了慢性發炎細胞浸潤:肺泡巨噬細胞、嗜中性球顯著增加,還有淋巴細胞(以Th1、Tc1和Th17細胞為主)以及第一型先天淋巴細胞(ILC1)等免疫細胞從循環中募集而來 39。

這些細胞與結構細胞(上皮細胞、內皮細胞、成纖維細胞)互動並釋放大量促炎介質,包括趨化因子(如 IL-8/CXCL8 吸引中性球)、細胞激素(如 TNF-α 、 IL-1β 、 IL-6)、生長因子和蛋白酶 39,結果導致小氣道出現粘液腺增生和纖維化(引起慢性支氣管發炎狀),肺實質彈性結構遭蛋白酶破壞(導致肺氣腫與不可逆的肺功能下降)。

慢性發炎可謂COPD發病與進展的核心驅動力:即使患者停止吸菸,已啟動的發炎過程仍可持續多年。研究發現,一旦COPD的發炎反應建立,即使戒菸後肺部的小氣道阻塞和發炎浸潤仍然持續惡化。戒菸多年後 COPD患者的小氣道中仍堆積發炎性黏液滲出物且管壁增厚,管壁內充滿巨噬細胞、淋巴細胞形成的淋巴濾泡,提示持久的免疫反應 40。造成這種戒菸後發炎持續的原因尚未完全明瞭,可能包括殘留於肺部的煙塵顆粒刺激、隱匿的慢性感染以及自身免疫機制(如對彈性蛋白的自身抗體在肺氣腫患者中檢出)。

此外,COPD的不僅是局部肺部發炎,也伴有全身性發炎,導致體重減輕、骨骼肌萎縮、動脈硬化等共病 39。例如,COPD 患者血中的 CRP、IL-6 等水準常高於正常人,這與他們罹患心血管疾病和骨質疏鬆的風險增加有關。最後,COPD 病程中常見的急性惡化事件(多由感染誘發)會使發炎反應短暫劇烈升高,加速肺功能下降並提高死亡率。

- 臨床與實驗證據

COPD的發炎本質可以從治療反應間接體現:對於具有嗜酸性發炎特徵(II型發炎)的 COPD 患者,吸入性糖皮質激素可帶來一定療效,這些患者的氣道往往存在 Th2 細胞和 ILC2 細胞釋放的 IL-5、IL-13 等(與氣喘部分相似)39。然而,多數 COPD 患者以中性球為主的發炎對類固醇不敏感,甚至因氧化壓力導致的 HDAC2 酶失活而產生類固醇抵抗 30-35。

這說明COPD發炎機制與典型過敏性發炎不同,更接近固有免疫驅動的模式。許多抗發炎治療(如抗TNF-α抗體、抗IL-8等)在 COPD 的臨床試驗中未能顯著改變結局。然而,最近針對特殊表型的治療展現出前景:如具有高嗜酸性粒(high eosinophil counts)細胞的COPD患者對IL-5阻斷劑反應良好,可以減少急性發作 41。

另外,長期低劑量大環內酯類抗生素(如紅黴素)因其抗發炎特性,被證明可降低某些COPD患者急性惡化的頻率。這些證據都反映出COPD中發炎途徑的多樣性及其臨床相關性。

- 抗發炎預防慢性肺病

戒菸是預防和控制COPD最重要且有效的措施,可減少對肺部的持續刺激和發炎源頭。對已發病的COPD患者,戒菸仍可減緩病情惡化。環境污染(如職業粉塵、有害氣體)也是重要可調控因素,應設法減少暴露。疫苗接種(流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗)能預防感染誘發的急性惡化,間接減少反覆發炎損傷。在藥物方面,除了支氣管擴張劑、吸入型糖皮質激素,針對特定發炎途徑的新型藥物也持續研發中,期待能改善治療效果。

此外,規律運動、營養支持及肺部康復計畫也有助減少全身性發炎,改善患者生活品質。

慢性發炎的預防與改善

雖然慢性發炎是許多疾病的共同基礎,但好消息是透過生活型態的調整與醫療干預,我們可以有效控制並降低慢性發炎帶來的傷害。

- 採取抗發炎飲食:多攝取富含抗氧化物和膳食纖維的食物,如深色蔬果、全穀類、堅果和富含Omega-3脂肪酸的魚類(如鮭魚、沙丁魚)等,減少加工食品和高糖飲料。

- 保持規律運動:中等強度的有氧運動與肌力訓練能有效減少體內發炎標誌物,改善免疫系統調節。

- 戒菸與避免空氣污染暴露:吸菸與污染物是重要發炎誘因,戒菸與減少接觸能顯著降低發炎負擔。

- 維持健康體重:肥胖尤其是腹部肥胖與慢性發炎密切相關,透過飲食控制與運動達到理想體重可改善發炎狀態。

- 管理壓力與充足睡眠:長期壓力和睡眠不足會促使發炎反應升高,適當放鬆與良好睡眠有助平衡免疫反應。

- 適當的醫療治療:針對特定疾病的抗發炎藥物和免疫調節療法,配合生活型態改變,可有效控制疾病進展。

總之,慢性發炎雖是許多疾病的核心問題,但透過全面的預防與管理策略,我們有機會延緩或降低這些慢性病的發生,提升整體健康。

(圖文授權:JoiiUp 揪健康)